La vinification : principes physiques et méthodes

(J'ai trouvé la plupart des infos de

cette page sur un rapport d'un étudiant je crois bien, qqpart sur

le web, si il se reconnait, je serais heureux de faire un lien sur ses

pages car les infos était encore plus complètes..)

1 Les différentes vinifications

Il existe de nombreuses façon de faire du vin. Elles dépendent du style de vin recherché et beaucoup des régions. Nous allons donc ici essayer de décrire une façon de faire la plus générale même si cela inclut que l’on passe à côté de beaucoup de détails.

1.1 Vinification en rouge

Le vin rouge ne peut être obtenu uniquement à partir de raisin noir. Il est toutefois fréquent d’ajouter un peu de raisin bleu afin de faire des vins plus fins.

Tout d’abord, le raisin est, comme pour la vinification en blanc, partiellement égrappé et foulé. Le moût est extrait du raisin par modération par pression modérée. Il est par contre important de ne pas écraser les pépins car leurs substances ne doivent pas entrer dans la composition du moût. Il est toutefois possible de laisser les rafles. En effet, celles-ci n’influencent pas la couleur mais uniquement la teneur en tanin.

Le raisin, plus ou moins égrappé et écrasé, est ensuite mis dans une cuve de fermentation où s’effectuent la fermentation et la macération pendant 3 à 21 jours, à une température de 25°C à 30°C. La fermentation est le résultat du travail des levures qui transforment le glucose en alcool éthylique et en gaz carbonique selon l’équation de Gay-Lussac (ce phénomène est décrit dans le point 2.3.3). Il est possible à ce moment là d’effectuer un sulfitage afin d’éliminer les organismes déjà présents dans les raisins et ainsi d’éviter des fermentations non contrôlées (voir le point 2.2).

Pendant la fermentation, la pulpe et la masse de peau, qui donnent couleur et tanin, flottent sur le jus et forment le " chapeau ". La méthode la plus courante pour mêler les différents éléments au jus est de pomper le jus par une ouverture inférieure de la cuve et de le répandre sur le chapeau.

Lorsque la fermentation est terminée, on soutire le liquide et le chapeau tombe au fond de la cuve. On presse le résidu pour en extraire le vin qu’il peut encore contenir. Les produits de ce pressurage seront vinifiés séparément pour faire un vin ordinaire, appelé vin de presse, à l’usage des ouvriers de la propriété.

Le liquide soutiré, appelé vin de goutte, est également vinifié de son côté, il donnera du bon vin qui vieillira en fût de chêne.

Les deux vins ainsi obtenus peuvent être soumis, chacun de leur côté, à une fermentation malolactique, afin de stabiliser biologiquement les vins. Durant cette dernière étape, l’acide malique et transformé en gaz carbonique et de l’acide lactique. Ainsi, l’acidité du vin baisse et la probabilité de voir une fermentation malolactique non contrôlée avoir lieu avec.

Le vin peut alors être placé dans des fûts en chêne pour des vins à vieillir ou alors être mis en bouteille pour être commercialisés comme vins à boire jeunes.

Les vins rouges sont soutirés régulièrement. C’est cette opération qui permet de séparer le vin clair de ses dépôts et lies (levures mortes). Il s’agit de transvaser le vin d’un fût à l’autre en laissant ses divers déchets dans le premier.

Il est fréquent de rajouter de l’anhydride sulfureux avant la mise en bouteille afin de tuer les derniers microorganismes et ainsi de stabiliser le vin.

1.1.1 Macération carbonique

La vinification carbonique est une alternative de la vinification en rouge. Les cépages les plus couramment utilisés pour cette méthode sont le Carignan, le Grenache et le Gamay.

Le raisin est placé dans une cuve à atmosphère carbonique (CO2) avant d’être foulé. Ainsi, il se produit une macération carbonique. L’absence d’oxygène et la condition relativement sèche de la cuve retardent le début de la fermentation alcoolique. Elle commence à l’intérieur des raisins et non dans le moût comme dans la vinification classique. Durant la période où le raisin est laissé dans la cuve, c’est à dire quatre à cinq jours, une fermentation intracellulaire a lieu qui transforme une partie du sucre en alcool sans la présence de levures. Le contenu de la pellicule se diffuse peu à peu dans la pulpe du raisin. Ce sont ces substances contenues dans les cellules de la pellicule qui déterminent la couleur du vin. La pulpe est effectivement blanche.

Le lent déclenchement de la fermentation et le contact prolongé du jus et de la peau permettent d’obtenir un plus grand arôme et une meilleure vinosité. Les vins faits entièrement par ou partiellement par macération carbonique sont remarquables par leur arôme fortement fruité et par une plus grande profondeur de la couleur.

Après quelques jours de macération, les raisins sont enfin foulés et décuvés afin de séparer le vin de goutte du marc. Puis ce dernier est pressuré afin de récupérer le reste du vin qu’il contient, appelé vin de presse.

Les deux vins ainsi obtenus sont soumis, chacun de leur côté, à une nouvelle fermentation alcoolique, par ajout de levures, afin d’épuiser les deniers grammes de sucre restant. Vient ensuite la fermentation malolactique, afin de stabiliser biologiquement les vins. Durant cette dernière étape, l’acide malique est transformé en gaz carbonique et en acide lactique (processus décrit dans le point 2.3.4).

Le vin de presse et le vin de goutte, après avoir subi ces fermentations, sont mélangés dans des proportions variables.

Cette méthode donne des vins à conservation limitée à boire jeunes.

Cette méthode peut également être utilisée pour des vins rosés en laissant le raisin peu de temps dans l’atmosphère carbonique. Ainsi, le vin prendra moins de substances colorantes.

1.1.2 La vinification continue

La vinification continue est basée sur le principe de fermentation continue adoptée dans certaines industries de la fermentation pour ses avantages de rapidité et de régularité. Le but premier était de pouvoir séparer les deux phases de la vinification en rouge, la fermentation et la macération. C’est toutefois un postulat peu réaliste, en tout cas tant que les phénomènes de la macération ne sont pas mieux connus. Les constructeurs des appareils récents ont renoncé à cette séparation et on peut dire qu’en fait la fermentation continue est une simple variante de la fermentation classique.

La vinification continue est une façon d’industrialiser la fabrication du vin. En effet, elle consiste à introduire un liquide de façon continue à l’entrée d’une batterie de fermentateurs communiquant entre eux et à retirer à l’autre extrémité le produit fermenté.

L’avantage est la croissance des populations de levure est constante et ne connaît pas de phase de latence. En effet, en vinification classique, les levures sont introduites dans le moût, elles grandissent et se reproduisent en épuisant ainsi les ressources biologiques disponibles dans le vin. Une phase de ralentissement de la croissance de la population suit donc car le milieu est épuisé en oxygène et en azote assimilable.

Dans la vinification continue, la matière première est apportée de manière continue. Les levures ayant donc tout le temps oxygène, sucres et azote assimilable en abondance, elles ne connaissent pas de phase de latence. Leur activité est donc toujours constante et le taux d’alcool et la température du milieu ne fluctuent pas.

La vinification continue est très avantageuse économiquement car elle économise beaucoup de main d’œuvre. La qualité du vin se trouve toutefois malheureusement altérée.

1.2 Vinification en blanc

Le vin blanc est en général fait à partir de raisin blanc. Il est toutefois possible de faire un vin de couleur blanche à partir de raisin noir. C’est par exemple le cas des vins de Champagne.

Tout d’abord, le raisin est foulé, c’est à dire que le moût en est extrait par pression modérée. Les grains de raisin sont séparés des rafles et des pépins. En effet, sauf cas spéciaux, les meilleurs vins blancs sont ceux qui possèdent le minimum d’éléments provenant de la pellicule, des pépins et surtout des rafles. Comme décrit auparavant, les pépins et les rafles ne doivent pas être pressés et entrer dans la composition du jus. En conséquence, l’extraction du moût est la partie la plus importante de la vinification. C’est de la façon dont elle est faite que dépendra la qualité du vin.

Ensuite, le produit obtenu est égoutté, afin d’enlever le jus mis en liberté par le foulage.

Le raisin est ensuite pressuré. Le moût en est ainsi extrait. Le moût et les déchets de raisin, c’est à dire le marc, sont ensuite séparés par centrifugation ou soutirage.

Il est fréquent d’effectuer un sulfitage afin d’éviter des oxydations ou afin d’inhiber des levures.

Après cela, le moût est placé dans une cuve où on lui ajoute des levures, qui vont par la suite croître. Ces levures serviront à la fermentation alcoolique. C’est durant cette opération, pendant 2 à 4 semaines, que le jus de raisin se transforme en vin. Les levures transforment en alcool et en gaz carbonique le sucre contenu dans le moût.

Il vient ensuite une étape facultative, c’est à dire la fermentation malolactique. Cette méthode est surtout utilisée en Suisse, afin de régulariser l’acidité et stabiliser biologiquement le vin. Le vin ayant subi cette fermentation peut être mis en fût de chêne et donner du vin à vieillir.

Le reste du vin, qui sera utilisé pour faire du vin à boire jeune, sera alors tout d’abord filtré, afin d’éliminer la lie et de le rendre ainsi absolument limpide.

Le vin ainsi obtenu est ensuite mis en bouteilles selon les méthodes traditionnelles.

1.2.1 Vins blancs doux

Dans les vins blancs doux, contrairement aux vins blancs secs, tous le sucre n’a pas été transformé en alcool. Il existe plusieurs méthode pour obtenir des vins doux.

Il est tout d’abord possible d’utiliser du raisin assez riche en sucres. Ces raisins sont toutefois très rares. On peut citer par exemple le cas du célèbres Sauternes.

La manière la plus courante d’arrêter la fermentation est l’utilisation d’anhydride sulfureux. Cet agent chimique tue les levures et autres organismes responsables de la fermentation avant que tout le sucre ne soit consommé.

Enfin, le sucre peut être préservé en ajoutant de l’alcool de vin avant ou pendant la vinification. Ainsi, la fermentation s’arrête avant que tout le sucre ne soit transformé car le vin a déjà atteint sa teneur limite en alcool, c’est le cas des vins doux dits " naturels ".

1.2.1.1 Vins doux naturels

Les vins doux naturels sont obtenus à partir des cépages suivants ; le Grenache, le Muscat, le Maccabéo ou le Malvoisie. Les vendanges ont lieu tardivement, lorsque le raisin est très mûr, voire un peu flétri.

Ce qui caractérise la méthode d’obtention de ces vins est l’addition d’alcool. En effet, après la fermentation alcoolique, qui n’est que partielle, on ajoute de l’alcool neutre. Cet alcool arrête la fermentation de la façon décrite dans le chapitre précédant. Légalement, le vin doit contenir au moins 5° provenant de la transformation du sucre contenu dans le moût. Le vin, après ajout, doit titrer au minimum à 15°.

Le fait que la fermentation alcoolique ne soit que partielle permet de garder les caractéristiques gustatives et odorantes des cépages utilisés. En effet, leurs caractéristiques étant liées aux sucres, elles seraient très fortement diminuées par une fermentation complète.

1.3 Vinification en rosé

Le vin rosé est fait à partir de raisin noir. Il est obtenu de façon identique au vin rouge, si ce n’est que la durée de cuvage varie. En effet, pour le vin rosé, le raisin n’est laissé à macérer que un ou deux jours alors que, pour le vin rouge, le raisin macère quatre ou cinq jours pour un vin rouge léger et quinze jours pour un vin rouge coloré, corsé et très tannique.

Du vin rosé pourrait également être obtenu en mélangeant du vin rouge et du vin blanc. Cette pratique est toutefois inexistante. Cependant, il arrive fréquemment qu’un peu de raisin blanc soit ajouté au raisin rouge.

1.4 Vinification champenoise

Le vin mousseux est fait à partir de raisins noirs ( Pinot Meunier ou Pinot noir) ou blanc (Chardonnay). Le raisin est ramassé très tôt, avant qu’il ne soit mûr.

Ce qui fait la particularité de la méthode champenoise est le pressurage. En effet, le raisin est pressuré sans foulage. Les raisins sont amenés dans une cage d’un pressoir. L’extraction du jus est provoquée par le pressurage qui fait éclater les peaux en compressant le raisin et laisse ainsi échapper progressivement le jus.

Ainsi le jus sortant le premier

est celui provenant de la pulpe se trouvant à égale distance

de la pellicule et des pépins. C’est le jus le plus riche en sucre

et celui qui contient le moins de substances provenant du raisin ou de

la pulpe. C’est donc le jus de meilleure qualité. Pour avoir une

efficacité maximale, le pressurage doit se faire lentement et de

façon constante. On obtient ainsi un jus clair et limpide.

| Le moût ainsi

obtenu subit alors une fermentation alcoolique. La fermentation malolactique

n’est elle jamais souhaitée. Il arrive toutefois qu’elle ait quand

même partiellement lieu.

Une autre particularité de la méthode champenoise est la présence d’une fermentation secondaire dans des bouteilles hermétiquement fermées. Pour se faire, on ajoute du sucre au vin de base après la fermentation classique. On place ensuite les bouteilles les unes par dessus les autres en position horizontale, dans une cave à 10°C environ. Les bouteilles restent ainsi pendant plus de quatre mois, durée durant laquelle la fermentation secondaire a lieu. Cette fermentation transforme l’ajout de sucre en gaz carbonique et en alcool. Le gaz carbonique produit ne pouvant s’échapper se dissout dans le vin. |

|

Après le temps nécessaire à cette fermentation secondaire, les déchets (levures mortes et dépôts divers) sont enlevés. Pour se faire, on amène ces déchets à entrer en contact avec le bouchon par remuage, c’est à dire des secousses saccadées faites à la main. On enlève alors le bouchon par une méthode spéciale appelée dégorgement permettant de limiter au maximum les pertes.

1.4.1 Asti spumante

L’asti spumante est un vin mousseux provenant de la région d’Asti au sud de Turin. Il est fait à base de Muscat blanc. Sa principale particularité est que la prise de mousse se fait lors de la première fermentation. Le moût est mis à fermenter dans une cuve close. Le gaz carbonique résultant de cette première fermentation donne la mousse.

Ce procédé est très efficace car il permet de faire du vin mousseux tout en gardant le goût et le parfum caractéristiques du Muscat.

1.4.2 Clairette

La clairette est un vin mousseux fait à partir du cépage du même nom et dont le plus célèbre représentant est sans aucun doute la Clairette de Die.

Il existe deux façons différentes pour obtenir de la clairette. La première est l’utilisation de la méthode champenoise décrite plus haut.

La deuxième est la méthode dite rurale. Depuis l’apparition de la méthode champenoise, elle n’est guère plus utilisée qu’à Die, à Gaillac et à Limoux. La principale différence avec la méthode champenoise est que la seconde fermentation qui a lieu dans les bouteilles est due au reste de sucre naturel du raisin.

La première fermentation est ralentie par soutirage et filtration. Le vin est mis en bouteille avant que cette fermentation primaire ne soit achevée. Le vin repart alors lentement en fermentation dans les bouteilles bouchées avec ce qui reste de sucre.

La clairette de Die " Tradition " a la particularité d’être partiellement à base de raisin de Muscat. Elle contient au moins 50 % de Muscat. Ce n’est pas le cas de la Clairette de Die " Brut " qui est faite sans Muscat.

1.5 Vins de Porto

Les vins de Porto viennent exclusivement de la vallée du Douro au nord du Portugal. Le sol schisteux, le relief tourmenté, le climat caractérisé par des écarts thermiques accentués au cours des saisons, une faible pluviosité, et une insolation intense durant l’évolution du raisin créent des conditions très spéciales propres à l’obtention de raisins d’une grande richesse en sucres, en arômes, en pigments et composés phénoliques. Les raisins proviennent d’un grand nombre de cépages différents (plus de 15 cépages et 6 cépages blancs). Les raisins sont ramassés très mûrs.

Les raisins sont foulés au pied dans de grand récipients en pierre granitique ou schisteuse. Le foulage se fait sur trois jours. Pendant ce laps de temps commence une légère macération. La fermentation commence à la fin du foulage. Une fois le stade de fermentation voulu, on transvase le jus dans de grands fûts, dans lesquels on ajoute au vin de l’eau-de-vie de vin pour interrompre la fermentation et élever le degré alcoolique jusqu’à près de 18° à 19°. Cet alcool est obtenu par distillation de vins de table régionaux.

Le marc est bien sûr pressé et le vin de presse en fermentation est ajouté au vin de goutte.

Après un certain temps de repos, les portos sont classés en deux grandes familles : les " blends " correspondant aux gros volumes et les " vintages " correspondant aux vins millésimés.

Les " blends " vieillissent en fût incomplètement pleins pendant 6 à vingt ans. Leur stabilisation se fait donc naturellement. Les cuvées mises en bouteilles sont faites après études gustatives par mélange de vins d’âges divers.

Les " vintages " sont conservés pendant deux ans en fûts pleins et sont traités à la façon des grands vins rouges. Ces vins s’améliorent en vieillissant en bouteille. Leur richesse en polyphénols leur apporte une longévité remarquable.

1.6 Vins de Xérès

Le Xérès est un vin blanc espagnol provenant des alentours de la petite de Jerez qui lui a donné son nom. Xérès est en effet le nom français de Jerez, et Sherry en est le nom anglais et allemand. Le principal cépage est le Palomino mais on y cultive aussi une demi-douzaine de cépages secondaires.

Le raisin est laissé, au moment des vendanges, en plein soleil pendant douze à quatorze heures. Il est ensuite pressé et le moût est placé dans des cuves où se produit la fermentation.

L’avenir du vin dépend par la suite de l’avis d’expert. Le vin léger et clair avec un fin bouquet sera additionné d’eau-de-vie de vin jusqu’à ce qu’il titre 15,5°. Il deviendra ainsi " Fino " et " Amontillado ".

Le vin plus corsé, avec moins de bouquet, deviendra de l’"Oloroso " ou du " Cream Sherry " après addition d’eau-de-vie de vin jusqu’à 17° ou 18°.

Le vin mûrit ensuite pendant plusieurs années en fûts. Sous l’action des levures sont placées dans les fûts, le vin prendra peu à peu son bouquet unique. Il deviendra également plus sec et deviendra plus riche en alcool. Ainsi, des Finos titrant à 15,5° accusent facilement 21° après cinq ans ou plus.

2 Les différentes étapes pas à pas

2.1 Limpidité

La limpidité est un facteur de qualité très important. En effet, un vin troublé ou présentant des dépôts fait mauvais effet, visuellement en tout cas. Pendant longtemps, les questions de limpidité du vin n’étaient pas maîtrisées et le trouble de certains vins était considéré comme une fatalité.

Aujourd’hui, les recherches scientifiques effectuées sur le vin ont permis de trouver des méthodes afin d’assurer une limpidité stable au vin.

Les problèmes de troubles du vin et leurs résolutions sont liés aux colloïdes, c’est à dire aux petits agrégats de molécules de molécules en suspension dans le vin.

Les mécanismes de trouble des vins débutent par des mécanismes chimiques comme l’oxydation du fer, la réduction du cuivre ou encore la modification des protéines par le tanin ou une température élevée. Les corps alors formés restent d’abord en suspension dans le vin. Ils floculent par la suite à cause de divers facteurs. Ainsi, les troubles du vin proviennent de la floculation de colloïdes.

L’élimination des précipités du vin demande beaucoup de précision et d’habilité car il ne fait pas faire d’actions trop brutales qui affecteraient la qualité du vin.

Le soutirage est utilisé fréquemment. Il s’agit de séparer le vin clair de ses dépôts et lies. Pour se faire, on transvase le vin d’un fût à un autre en évitant de prendre les dépôts avec. Ce procédé est en fait une sorte de décantation.

Pour favoriser la précipitation des particules indésirables, on utilise un procédé appelé " collage ". Il s’agit d’ajouter des " colles " diverses, chargées positivement qui floculent avec le tanin, de charge négative. On peut utiliser comme colles du sang de bœuf défibriné, de la caséine, de la gélatine, de la colle de poisson (pour les vins blancs) ou du blanc d’œuf frais (utilisé pour les vins fins).

En ce qui concerne le fer et le cuivre qui peuvent se trouver accidentellement dans le vin, il est possible de les éliminer en introduisant du ferrocyanure de potassium qui forme alors les composés insolubles suivants :

3 Fe(CN)64- + 4 Fe3+ => [Fe(CN)6]3Fe4

3 Fe(CN)64- + 2 Cu2+ => Fe(CN)6Cu2

La dernière étape pour clarifier le vin est la filtration. Il s’agit de faire passer le vin à travers des filtres. Les dépôts et les ferments indésirables se déposent alors et sont éliminés du vin.

2.2 Sulfitage

Le gaz sulfureux ou anhydride sulfureux (SO2) est employé depuis longtemps dans la vinification. C’est un antiseptique très efficace. Il tue les bactéries, les divers champignons et les germes de maladies du vin. Il a également une action bénéfique sur le moût. En effet, un moût traité est plus riche en alcool, en saveur et en couleur. Ainsi, l’anhydride sulfureux est très utile car en éliminant les levures, il évite une fermentation secondaire en bouteille et permet d’arrêter la fermentation quand le vigneron le désire. Toutefois un excès d’anhydride sulfureux provenant de la main trop lourde d’un vigneron se perçoit désagréablement au nez et au palais, provoque des maux de tête et donne même parfois naissance à un goût d’œuf pourri provoqué par l’hydrogène sulfuré (H2S).

Le souffre peut également être ajouté sous forme d’acide sulfureux ( H2SO3 ), de bisulfite de potassium ( KHSO3 ) ou encore de métabisulfite ( K2S2O5 ).

2.3 Actions des microorganismes

Les différentes fermentations subies par le vin sont le résultat de microorganismes. Ce sont soit des bactéries soit des levures ou encore des champignons. Certains de ces microorganismes sont déjà présents dans le raisin. Toutefois, la plupart sont rajoutés lors de la vinification. Ceci permet de sélectionner les organismes les plus efficaces.

Les champignons agissent lors de la maturation du raisin principalement. Ils sont toutefois également effectifs pendant la vinification et lors du vieillissement.

Les levures sont utilisés pour la fermentation alcoolique et les bactéries pour la fermentation malolactique. Toutefois, ces organismes, utilisent certains éléments pour vivre et croître, les transformant ainsi en d’autres éléments. Les réactions transformant les composés chimiques ont lieu par l’intermédiaire d’enzymes sécrétées par les organismes microscopiques.

Il y a donc beaucoup de processus dont les organismes sont la cause. Nous allons essayer de décrire les principaux.

2.3.1 Transformations chimiques du raisin par BOTRYTIS CINEREA

Botrytis cinerea est une moisissure. Il agit sur les grains de raisin pendant leur maturation.

2.3.1.1 Formation d’acide citrique

Botytris cinerea forme de l’acide citrique par oxydation des sucres. C’est d’ailleurs une des formes les plus courantes du catabolisme des champignons, liée aux phénomènes respiratoires, conséquence de l’universalité du cycle tricarboxylique.

L’équation globale de la formation de l’acide citrique par oxydation des sucres est la suivante :

2 C6H12O6 + 3 O2 => 2 C6H8O7 + 4 H2O

Comme dans la fermentation alcoolique, le premier stade de cette oxydation aboutit, à partir des triosephosphates, à l’acide pyruvique. D’après le cycle de Krebs, l’acide citrique provient de la condensation de l’acide pyruvique et de l’acide oxaloacétique :

2 COOH-CO-CH2-COOH + 2 CH3-CO-COOH + O2 => 2 COOH-CH2-COH(COOH)-CH2-COOH + CO2

L’acide oxaloacétique proviendrait lui-même de la carboxylation directe de l’acide pyruvique :

CH3-CO-COOH + CO2 => COOH-CH2-CO-COOH

2.3.1.2 Formation d’acide gluconique

Botrytis cinerea est capable, par l’intermédiaire d’une enzyme, la glucose-oxydase, de former de l’acide gluconique à partir de glucose. Cet acide provient de la fonction aldéhyde du glucose :

2 CH2OH-(CHOH)4-CHO + O2 => 2 CH2OH-(CHOH)4-COOH

2.3.2 Glycolyse

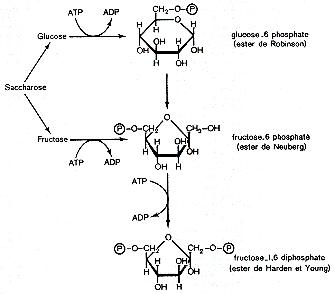

Il s’agit de la dégradation du glucose (ou éventuellement de fructose) en acide pyruvique dans les cellules. Ces réactions ont lieu en anaérobiose lors de vinifications ; réalisées en aérobiose, il s’agit de la respiration cellulaire.

Le premier acte de cet réaction est la formation d’esters phosphoriques des sucres, phénomène général dans les mécanismes biochimiques, qui s’interprète par des raisons énergétiques ; en effet, les molécules de phosphate peuvent donner avec certains radicaux organiques des "liaisons riches en énergie " et leur transfert d’une molécule sur une autre s’accompagne alors de transfert d’énergie.

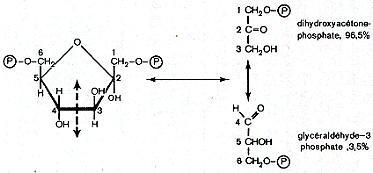

Il y a ensuite rupture du fructose-1,6 diphosphate, qui possède un cycle furanique à 5 chaînons peu stable. Cette rupture conduit à deux trioses isomères, en équilibre l’un par rapport à l’autre avec 96,5 % de dihydroxyacétone et 3,5 % de glycéraldéhyde-3 phosphate. Mais seul le second intervient dans les réactions ultérieurs et l’équilibre est continuellement déplacé en sa faveur.

Après cela, le glycéraldéhyde-3 phosphate est transformé en acide pyruvique. Cette réaction comprend l’oxydation en acide après hydratation, l’isomérisation par transfert du groupement phosphate, la déshydratation d’une fonction alcool en alcène qui est lui-même la forme de l’acide pyruvique.

Ainsi, à partir de glucose ( ou fructose), on obtient de l’acide pyruvique qui intervient dans la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique.

2.3.3 La fermentation alcoolique

La fermentation est le processus qui permet au raisin de devenir du vin. Cette transformation se fait à l’aide de levures, Saccharomyces cerevisiae ellipsoidus ou " levures de bière de forme ellipsoïde ", qui transforment en alcool et en gaz carbonique le sucre contenu dans le moût. Ceci se fait selon l’équation de Gay-Lussac, ci-dessous :

C6H12O6 => 2 C2H5OH + 2 CO2

glucose => alcool éthylique + gaz carbonique

Toutefois, il y a également d’autres éléments qui apparaissent au cours de la fermentation alcoolique comme le glycérol, des acides succiniques ou encore des acides volatiles pour ne citer que les principaux. En fait, en analysant plus profondément, la fermentation alcoolique est très complexe.

La fermentation a lieu, dans tous les cas, en anaérobiose. En effet, en présence d’oxygène, ce serait la respiration cellulaire normale qui se produirait.

Il y a tout d’abord un phénomène appelé " glycolyse " qui a lieu. C’est le premier acte de la fermentation alcoolique. Ce phénomène est décrit dans le chapitre II 2.3.2.

L’acide pyruvique qui est alors apparu est décarboxylé sous forme d’aldéhyde acétique (ou acétaldéhyde ou éthanal), lui-même réduit en alcool éthylique. Cette réaction est réalisée par la forme réduite du NAD qui apparaît au cours de l’oxydation du glycéraldéhyde-3 phosphate. Les deux réactions correspondantes sont donc couplées ; elles constituent une oxydoréduction. On comprend alors la nécessité de la rédooxydation de NADH2 ; s’il n’en était pas ainsi, la glycolyse dès que tout le NAD présent dans la cellule aurait été réduit.

Le bilan énergétique de la fermentation alcoolique est identique à celui de la glycolyse, soit 2 ATP formés pour une molécule de sucre dégradée. Le bilan de la fermentation de la levure s’écrit :

C6H12O6 + 2 ADP + 2 H3PO4 => 2 CH3-CH2OH + 2 CO2 + 2 ATP + 2 H2O

Sur le plan énergétique, la variation d’énergie libre de la transformation chimique d’une molécule de glucose en CO2 et éthanol est de –40 kcal ; l’énergie de formation d’une liaison ATP étant de 7,3 kcal, sur les 40 kcal libérés 14,6 sont utilisés par les cellules de levure pour assurer leurs fonctions vitales, en particulier leur multiplication. La différence, soit 25,4 kcal, est libérée sous forme de chaleur et provoque l’échauffement des cuves de vinification. C’est pour cela que les vignerons doivent utiliser des dispositifs de refroidissement lors de la fermentation alcoolique. En effet, une température excessive peut provoquer une perte des arômes du vin ou encore, plus simplement, l’arrêt de la fermentation car les levures sécrètent, au-dessus de 32°, des toxiques qu’elles ne supportent pas.

Comme décrit plus haut, de nombreux éléments secondaires sont issus de l’intervention des levures. Ainsi, la fermentation de 180 g de sucres de raisin donne les produits suivants :

-gaz carbonique CO2 83,6 g

-alcool éthylique CH3-CH2OH 87,4 g

-alcools supérieurs 0,4 g

-glycérol CH2OH-CHOH-CH2OH 6 g

-2,3-butanediol CH3-CHOH-CHOH-CH3 0,5 g

-acide succinique COOH-CH2-CH2-COOH 0,8 g

-acide lactique CH3CHOH-COOH 0,3 g

-acétaldéhyde CH3-CHO 0,1 g

-cellules de levures 1 g

Le moût de raisin contient entre 150 et 250 g/l de sucres fermentescibles. Le degré d’alcool se détermine comme cela ; 1° d’alcool pour 17 g/l de sucres pour les vins blancs et 1° pour 18 g/l pour les vins rouges. Ainsi, un moût contenant 150 g/l de sucres donnera un vin ayant un taux d’alcool d’environ 8°. A l’opposé, d’un moût contenant 250 g/l de sucres résultera un vin titrant à environ 14°. Pour cette raison, un vin ne dépassera naturellement jamais les 14° voire les 15° au maximum. Les vins dépassant ce degré d’alcool sont donc obtenus par ajout d’alcool.

La fermentation est un phénomène utilisé depuis très longtemps. Il a toutefois fallut attendre 1857 pour que Pasteur démontre que la fermentation était due à des organismes vivants (les levures) et non simplement à la volonté de Dieu.

2.3.3.1 Formations d’alcools supérieurs

Le jus de raisin contient environ 2 g/l de substances azotées constituées principalement par des acides aminés et des protéines. Elles sont utilisées en partie pour la croissance des levures. Pendant leur croissance, ces dernières produisent un remaniement profond des acides aminés qui se produit par la production d’alcools supérieurs.

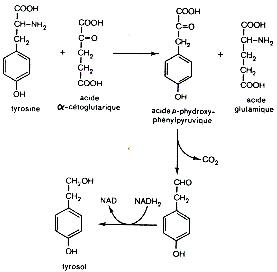

Nous allons donner comme exemple de biosynthèse des alcools supérieurs à partir d’acides aminés, la formation de tyrosol à partir de tyrosine :

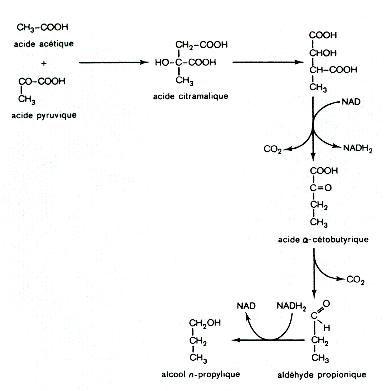

La biosynthèse de certains alcools supérieurs se fait toutefois sans l’intervention d’acides aminés. Voici comme exemple le processus de formation d’alcool n-propylique ou propanol-1 :

Il résulte donc de l’intervention des organismes la présence d’alcools supérieurs dans le vin. Certains de ces alcools sont perceptibles et peuvent donc influencer le goût du vin. La production d’alcools supérieurs dépend de la souche de levure et des conditions de milieux et d’aération.

2.3.3.2 La formation de glycérol

Il se produit ce qu’on appelle la fermentation glycéropyruvique. Il s’agit de la dégradation de sucres en acide pyruvique et en glycérol. L’équation s’écrit alors :

C6H12O6 => CH2OH-CHOH-CH2OH + CH3-CO-COOH

Le sucre se décompose tout d’abord en glycéraldéhyde-3 phosphate et en dihydroxyacétone phosphate. La glycéraldéhyde-3 phosphate se transforme ensuite en acide phospho-3 glycérique puis, par glycolyse, en acide pyruvique. Le dihydroxyacétone phosphate, quant à lui, se transforme en glycéro-3 phosphate puis en glycérol selon l’équation suivante (lors de cette transformation, des molécules de H2O se transforment en H3PO4).

2.3.3.3 Formation de corps secondaires

Comme décrit auparavant, il y a de nombreux corps secondaires qui se forment lors de la fermentation. Nous allons ici présenter de façon simplifiée la formation de certains de ces corps, soit de l’acide succinique et du butanediol-2,3

Formation d’acide succinique :

5 CH3-CHO + 2 H2O => COOH-CH2-CH2-COOH + 3 CH3-CH2OH

Formation de butanediol-2,3 :

CH3-CHO + CH3CH2OH => CH3-CHOH-CHOH-CH3

Ces deux corps sont donc formés à partir d’éthanal ou acétaldéhyde. Ces équations décrivent globalement la formation des produits secondaires mais ne tiennent toutefois pas compte des produits intermédiaires.

2.3.4 La fermentation malolactique

Il s’agit de la dégradation de l’acide malique en acide lactique et en gaz carbonique sous l’action de bactéries spéciales. Cette fermentation a donc pour résultat la désacidification biologique du vin, puisque le taux d’acide malique se trouve réduit. Ainsi, ce processus, si il est bien contrôlé, est utile pour les vins verts, c’est à dire les vins provenant de vendanges pas suffisamment mûres qui contiennent donc un taux d’acide trop élevé, comme en Suisse ou en Alsace. On en profite même pour mettre certains vins en bouteille juste après le phénomène afin qu’ils gardent conservent un très léger pétillement dû au gaz carbonique ( Gaillac perlé, Crépy, vins du Valais, vins verts du Portugal).

Cette fermentation malolactique sert également à stabiliser le vin. Après la fermentation principale, lorsque les sucres ont disparus, l’acide malique restant est le principal facteur d’instabilité car il peut être fermenté par les bactéries. C’est pour cette raison qu’on cherche à provoquer cette fermentation avant la commercialisation du vin. Cette opération n’est toutefois pas utilisée partout de façon volontaire. En effet, effectuée sur un vin ayant une acidité normale, elle serait nuisible au bouquet. D’autre part, le vigneron doit faire attention à ce que cette fermentation ne fasse pas naître dans le vin une saveur d’acide lactique qui serait perceptible lors de la dégustation.

Globalement, l’équation chimique pourrait s’écrire comme suit :

COOH-CH2-CHOH-COOH => CO2 + CH3-CHOH-COOH

acide malique acide lactique

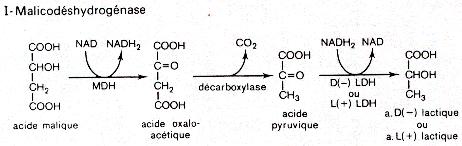

Mais en réalité les mécanismes biochimiques qui interviennent dans cette transformation ne sont pas définitivement élucidés. On connaît depuis longtemps deux enzymes, la malicodéshydrogénase et l’enzyme malique, qui possèdent la propriété de dégrader l’acide malique.

Si l’intervention dans la fermentation malolactique , de la malicodéshydrogénase a toujours été exclue, on a supposé pendant longtemps que l’enzyme malique était impliquée dans cette fermentation, ce qui suppose le passage par l’acide pyruvique et l’intervention de la lacticodéshydrogénase puisque cette enzyme malique assure exclusivement la transformation de l’acide malique en acide pyruvique. Etudiant cette question, PEYNAUD et LAFON-LAFOURCADE (1970) ont fait remarquer que les bactéries lactiques du vin possèdent le plus généralement les deux lacticodéshydrogénases puisque, dans la fermentation des sucres, elles sont capables de réduire l’acide pyruvique simultanément en acides D (-) lactique et L (+) lactique. Or la fermentation malolactique conduit exclusivement à l’acide L (+) lactique ; ces faits indiquent que l’acide pyruvique n’est pas un intermédiaire ou tout au moins que les lacticodéshyrogénases ne sont pas impliquées dans la fermentation malolactique, ce n’est donc pas cette enzyme malique qui est responsable de la fermentation malolactique.

Plus récemment, il a été démontré l’existence d’une autre enzyme agissant dans cette réaction (LONVAUD 1975).Cette enzyme étant hélas moins bien connue, il ne nous a pas été possible de trouver une formule ni un autre nom que " enzyme malolactique ".

Cette enzyme est très active en milieu acide est n’est pas inhibée en présence d’une grande quantité de glucose. Elle transforme directement l’acide malique en acide lactique. Les étapes intermédiaires éventuelles ne sont actuellement pas connues. Il est possible qu’il s’agisse d’une simple décarboxylation, bien que ce soit une réaction peu fréquente en biochimie à partir d’un acide hydroxylé. Il a également été formulé comme hypothèse (RIBEREAU-GAYON, PEYNAUD et SUDRAUD 1975) que l’acide pyruvique est un intermédiaire mais qu’il reste fixé sur la surface protéinique de l’enzyme où il est réduit en acide lactique par l’enzyme malolactique elle-même. La non-intervention des lacticodéshydrogénases serait donc expliquée ainsi que la stéréospécificité de la réaction, donc la production exclusive d’acide L(+) lactique.

On sait que la réaction de transformation de l’acide malique en acide lactique ne libère pas d’énergie utilisable chimiquement. Elle ne sert donc aux cellules bactériennes ni à la croissance ni à la reproduction. Ce n’est donc pas une véritable fermentation. Cette réaction ne peut donc être expliquée qu’en admettant l’utilisation d’autres éléments du vin par les bactéries.

2.3.4.1 Dégradation de l’acide citrique

Les bactéries lactiques dégrade l’acide citrique en formant de l’acidité volatile. Cette dégradation se fait souvent en accompagnement de la fermentation malolactique.

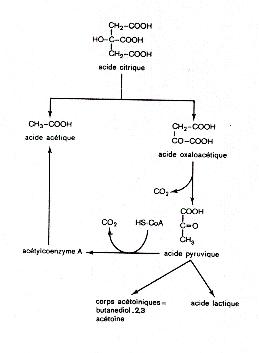

Une molécule d’acide citrique donne 1,2 à 1,5 molécules d’acide acétique, une très petite quantité d’acide lactique et 0,2 à 0,3 molécule de corps acétoïniques (butanediol-2,3 et acétoïne). Le mécanisme commence par la rupture de l’acide citrique en acide oxaloacétique et acide acétique. Le premier est ensuite décarboxylé en acide pyruvique qui est lui-même à l’origine de l’acide lactique d’une part et des corps acétoïniques d’autre part. Cet acide pyruvique peut former également de l’acide acétique, par l’intermédiaire de l’acétylcoenzyme, avec production d’une molécule de CO2 ou éventuellement d’acide formique.